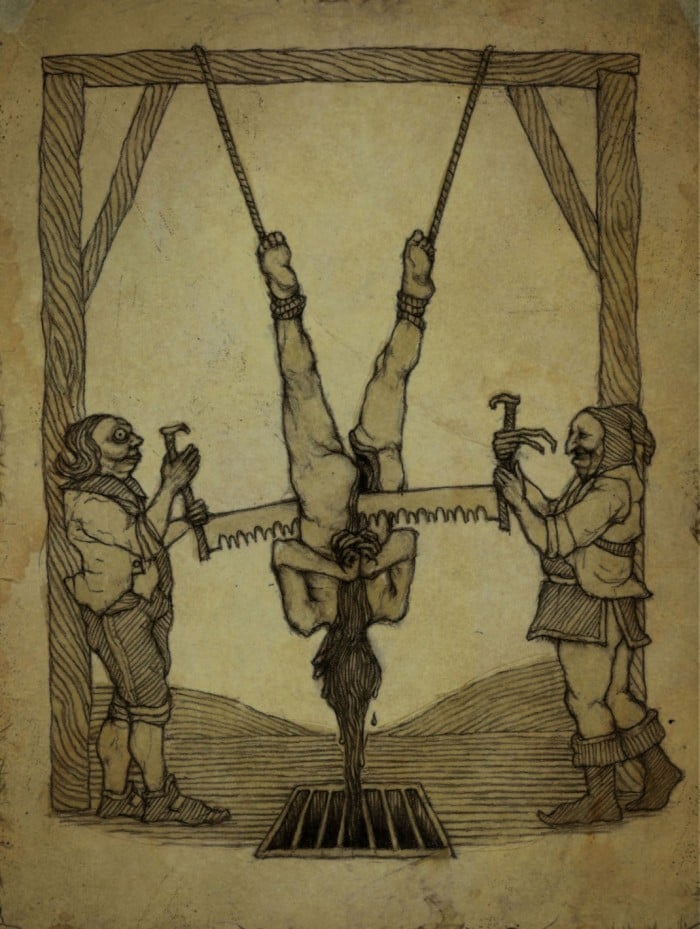

La torture

Mais encore ?

------------------------------------------------------------------------------

Sabba danam dhammadanam jinati - Le don du Dhamma surpasse tout autre don

Sabba danam dhammadanam jinati - Le don du Dhamma surpasse tout autre don  Dhammapada

Dhammapada

Sabba danam dhammadanam jinati - Le don du Dhamma surpasse tout autre don

Sabba danam dhammadanam jinati - Le don du Dhamma surpasse tout autre don  Dhammapada

Dhammapada-

ted

Il a connu la torture. Le 13 octobre 1990, à presque 60 ans, Päldèn Gyatso a failli mourir des mains d'un des gardiens de la prison de Drapchi, près de Lhassa. Ce bourreau, un Tibétain nommé Paljor «Paljor, celui que je tenais pour responsable de la mort de mon ami et mentor Lobsang Wangchuk» , lui introduit une matraque électrique dans la bouche.

Päldèn Gyatso perd conscience, se réveille baignant dans son sang, perd toutes ses dents. Et pourtant, lorsqu'on lui demande pourquoi il n'y a nulle trace de haine dans son livre, il évoque sa foi bouddhiste et choisit de reparler de Paljor, d'expliquer, de comprendre

Päldèn Gyatso perd conscience, se réveille baignant dans son sang, perd toutes ses dents. Et pourtant, lorsqu'on lui demande pourquoi il n'y a nulle trace de haine dans son livre, il évoque sa foi bouddhiste et choisit de reparler de Paljor, d'expliquer, de comprendre

Päldèn Gyatso, 66 ans, a survécu à trente-deux ans de goulag chinois. Libre, ce moine tibétain témoigne de l'oppression infligée à son pays. Prométhée enchiné.

Pööööö-mi». Le mot revient si souvent, dans cette langue lointaine, qu'on s'y raccroche comme à une bouée. La première syllabe sonne comme la note triste d'une corne de brume, un souffle, grave, profond, cuivré, avant que la voix ne remonte graduellement vers les aigus flûtés. «Pömi» veut dire le peuple (mi) du Tibet (Pö).

Et c'est bien ce peuple qui parle par la voix calme du petit homme frêle et voûté, au regard malicieux et incroyablement intense: Päldèn Gyatso, 66 ans, moine bouddhiste, a passé plus de trente-deux ans dans les geôles chinoises au Tibet. Depuis qu'il a fui, en 1992, son pays-prison, il témoigne inlassablement. «Ma survie, dit-il, m'a fait un devoir: celui de témoigner devant le monde libre. Je suis porteur des messages de tous ceux qui sont morts. Je dois tenter de les incarner.»

Dans le Feu sous la neige (Actes Sud), il raconte sa vie, que le système concentrationnaire chinois n'a pas réussi à briser. Il raconte sans haine, avec une précision, une lucidité qui font de ce livre un témoignage essentiel. Pälden Gyatso, comme hier Alexandre Soljenitsyne ou Primo Levi, inflige à son bourreau le regard de l'intelligence.

Dans le hall d'un hôtel du Quartier latin, le petit moine laisse un silence s'installer avant de prendre la parole. Il replonge dans ses pensées lorsque l'interprète traduit. Drapé dans sa robe pourpre, il parle avec les mains, mime des dialogues, habitué qu'il est à abolir la distance que crée cette langue peu connue.

Il avait 19 ans lorsque, en 1950, les troupes de Mao envahirent son pays. Novice depuis l'âge de 10 ans, bientôt moine, ce fils d'un propriétaire terrien aisé incarne tout ce que le système communiste veut détruire. Dès 1959, il est arrêté dans son monastère, puis condamné une première fois pour avoir participé aux émeutes de Lhassa, dont la répression fait plusieurs dizaines de milliers de morts. De jugements hâtifs en évasions ratées, de prisons en camp de travail, il restera incarcéré jusqu'au 15 décembre 1992.

Ce qui frappe, c'est l'absolue hébétude de ces moines extirpés brutalement d'un monde hors du temps et qui découvrent tout à la fois la prison, les Chinois, la brutalité des geôliers. Päldèn Gyatso raconte ainsi son arrestation: «Les soldats s'approchèrent. Ils braquèrent leur fusil vers le visage de chaque moine, tandis qu'un autre soldat leur immobilisait les mains dans le dos avec des menottes.

Les Tibétains ont une expression qui suggère que "le coeur bondit hors de la bouche. Ce fut exactement la sensation que j'éprouvai. Cependant, les moines enchaînés devant nous ne manifestaient pas leur peur. Leurs visages d'hommes innocents exprimaient plutôt une interrogation: pourquoi nous traitez-vous ainsi?»

Il a tout connu du Goulag chinois. Les interrogatoires, les séances d'éducation politique («les trois fardeaux qui pèsent sur les épaules des masses comme des montagnes sont le vieux gouvernement féodal tibétain, l'aristocratie et les monastères»), le jargon («la terre, c'est le parti, le ciel bleu, c'est le peuple, et entre la terre et le ciel, tu n'as aucun moyen de t'échapper»), la faim, le froid, l'enfer de la Révolution culturelle et la précaire ouverture de Hu Yaobang, secrétaire général du Parti communiste chinois «purgé» en 1987, et dont la mort, en 1989, déclencha le printemps de Pékin.

Il a connu le thamzing. Le thamzing est une séance d'autocritique où la victime est tenue d'avouer ses fautes au centre d'un cercle de prisonniers qui doivent à leur tour l'accuser, l'insulter, puis le tabasser. Un thamzing peut durer des semaines. Il peut conduire la victime à la mort, au suicide. Ou bien s'achever comme il a commencé, sans raison. Päldèn Gyatso ne peut dire de combien de thamzing il porte les traces dans sa chair, son regard seul le dit. Son frère est mort au cours d'un thamzing, comme son père, que ses propres filles ont dû dénoncer publiquement.

Il a connu la résistance, comme une évidence. Sa voix se fait plus dure: «Le Tibet appartient au peuple tibétain, les Chinois l'ont envahi, pillé, opprimé, ils ont envoyé aux familles la facture des balles des condamnés à mort. Chaque individu est détruit, désarticulé. Il n'y a que deux solutions, résister ou collaborer. Je comprends ceux qui l'ont fait. Lorsqu'on a une famille, des enfants, ce peut être une question de survie. Mais, pour moi, ce sentiment d'injustice était tellement fort que résister était une évidence. Et accepter la possibilité de la mort.»

Les gardiens de Drapchi avaient pour consigne de faire subir un électrochoc à tout prisonnier nouvellement arrivé, pour le casser. Compte tenu de mon âge, il n'avait osé le faire et les Chinois le lui ont reproché. Il m'a finalement appliqué l'électrochoc avec d'autant plus de violence qu'il craignait pour lui-même.» Päldèn Gyatso combat un système, pas des hommes.

Lorsqu'en 1992, après sa libération, il a rejoint le siège du gouvernement tibétain en exil, à Dharamsala, le plus vieux prisonnier tibétain avait encore la langue «comme un pneu». Devant une conférence de presse médusée, au siège d'Amnesty International, il enlève son dentier pour montrer sa bouche édentée (son visage vieillit de dix ans) et pose sur la table les instruments de tortures utilisés dans les prisons du Tibet. Il veut faire la preuve: ce qu'il a subi dépasse tellement l'imagination.

Il faut voir ces images tournées par la police chinoise lors des manifestations de Lhassa, en 1989. Transmises à l'étranger par un opposant chinois «de l'intérieur», elles ont été diffusées par France 3. On voit des manifestants, des moines, des jeunes filles, poursuivis, arrêtés, matraqués, frappés avec acharnement lorsqu'ils passent entre deux haies de policiers. On voit la haine brute et l'on croit percevoir ce qu'on ne verra jamais, à l'intérieur des prisons tibétaines, cette violence plus grande encore qui fut la vie de Päldèn Gyatso, pendant trente-deux ans.

Depuis qu'en 1950, Mao a «libéré le Tibet du joug médiéval», comme dit la propagande, la répression chinoise a fait 1,2 million de morts. Selon les chiffres fournis par le Bureau du Tibet, 173 000 Tibétains sont morts sous la torture, 157 000 ont été exécutés. Seuls 13 des 6 000 monastères que comptait le Tibet en 1949 étaient intacts en 1978.

Depuis les émeutes de 1989, les méthodes policières sont plus discrètes, mais aussi plus efficaces. Selon Päldèn Gyatso, les conditions de détention se sont encore durcies, avec notamment des restrictions du droit de visite. Sorti de prison, il a découvert un goulag à ciel ouvert.

Depuis le début des années 90, les autorités chinoises tentent d'ensevelir les Tibétains sous le nombre. Il y a aujourd'hui 7,5 millions de colons chinois contre 6 millions de Tibétains. Päldèn Gyatso est convaincu qu'un jour il reverra son pays. Libre.

1931 Naissance.

1957 Des 19 novices ordonnés avec lui, il est le dernier prêtre survivant.

1959 Arrestation. Condamné à sept ans de prison.

1962 Tentative d'évasion. Enchaîné et menotté pendant deux ans.

1966-1976 Révolution culturelle. Päldèn Gyatso est interné à la prison de Sangyip, puis, après 1975, dans un camp de travail.

1983 Après trois semaines de liberté, il est de nouveau arrêté.

25 août 1992 Libéré, il fuit le Tibet. Octobre 1997 Le Feu sous la neige (Actes Sud) est publié simultanément en huit langues.

Charlie BUFFET

-

Compagnon

En ce qui me concerne j'en connais une d'une grande simplicité (de méthode de torture). Seule la victime connaît intimement ce qu'elle craint le plus. Le bourreau lui l'ignore, il va tâtonner, user de méthodes grossière, au hasard, salissantes etc...

La victime elle ignore que le bourreau ne connait pas ses peurs les plus profondes, il y a un doute, après tout le bourreau est sensé être un professionnel. Donc on peut raisonnablement penser qu'il sait. Ou qu'il finira par deviner.

La technique dite des "boeuf-carotte" peut très bien marcher. En la poussant un peu plus loin.

Le principe des "boeuf-carotte" (vulgairement appeler "police des polices") c'est de laisser patienter un moment la personne à interroger, seule, la laisser "mijoter". Et quand elle est assez "a bout de nerf" a force d'avoir attendu, là on commence à poser des questions.

Mais il y a mieux je crois. Laisser patienter le sujet. Seul. Un bon moment. Pas forcément dans l'inconfort physique. Vous le laisser sous entendre que vous aller user de tous les moyens possible, mais vous n'en mentionner aucun. Vous ne dites rien. A la rigueur après un bon moment vous venez vous asseoir en face du sujet, calmement et vous attendez et vous le regarder sans exprimer ni agressivité ni impatience. Pendant ce temps le sujet lui trouve spontanément tout ce qui pourrait le faire céder, tout ce qui lui fait le plus peur, son imagination travail a fond contre lui-même, et comme le sujet sait lui ce qui lui fera mal, l'imagination n'aura aucun mal à trouver le comment.

Le bourreau lui n'a rien a faire. Même pas à poser des questions.

Si la victime ne sait même pas ce qu'on lui demande, si on ne lui dit même pas qu'elle est là pour des réponses précises, si on essai même pas de l'interroger verbalement, sa détention va devenir absurde, dénuée de sens, complètement folle. On la retient mais on ne lui demande rien. Ou est l'espoir d'une soulagement ? D'une libération ? Si on ne vous donne même pas de moyens pour être délivré ? Pour mettre fin à la souffrance ?

Alors la victime va lister tout ce qu'elle peut savoir, tout. Et après un temps variable dira tout ce qu'on voudra, spontanément, y compris ce qui n'intéresse pas le bourreau. Il suffit juste de la laisser vider son sac pour que la torture psychologie cesse. Surtout ne pas l'interrompre. Ne poser aucune question. Laisser la victime remplir le vide.

C'est propre. Sans le moindre dommage physique même temporaire. Cela ne demande presque pas d'effort. La victime est son propre bourreau. Il suffit d'attendre.

J'ignore si cela marche à tout coup, mais plus la victime aura de l'imagination, plus elle aura des choses compromettantes à cacher, mieux cela marchera je pense.

C'est pervers puisque l'on retourne le mental du sujet contre lui même.

Par contre un sujet mentalement discipliner devrait mieux tenir.

Evidemment c'est un model théorique que je propose, si je devait torturer quelqu'un je m'y prendrais comme ça. Si j'ai du temps évidemment.

Satisfait Ted ?

Bon évidemment y a les bonnes vieilles drogues évidemment...

Fort heureusement je suis d'un naturel bienveillant et empathique Je n'ai donc jamais eu ni l'occasion ni l'envie de tester cette méthode.

Je n'ai donc jamais eu ni l'occasion ni l'envie de tester cette méthode.

La victime elle ignore que le bourreau ne connait pas ses peurs les plus profondes, il y a un doute, après tout le bourreau est sensé être un professionnel. Donc on peut raisonnablement penser qu'il sait. Ou qu'il finira par deviner.

La technique dite des "boeuf-carotte" peut très bien marcher. En la poussant un peu plus loin.

Le principe des "boeuf-carotte" (vulgairement appeler "police des polices") c'est de laisser patienter un moment la personne à interroger, seule, la laisser "mijoter". Et quand elle est assez "a bout de nerf" a force d'avoir attendu, là on commence à poser des questions.

Mais il y a mieux je crois. Laisser patienter le sujet. Seul. Un bon moment. Pas forcément dans l'inconfort physique. Vous le laisser sous entendre que vous aller user de tous les moyens possible, mais vous n'en mentionner aucun. Vous ne dites rien. A la rigueur après un bon moment vous venez vous asseoir en face du sujet, calmement et vous attendez et vous le regarder sans exprimer ni agressivité ni impatience. Pendant ce temps le sujet lui trouve spontanément tout ce qui pourrait le faire céder, tout ce qui lui fait le plus peur, son imagination travail a fond contre lui-même, et comme le sujet sait lui ce qui lui fera mal, l'imagination n'aura aucun mal à trouver le comment.

Le bourreau lui n'a rien a faire. Même pas à poser des questions.

Si la victime ne sait même pas ce qu'on lui demande, si on ne lui dit même pas qu'elle est là pour des réponses précises, si on essai même pas de l'interroger verbalement, sa détention va devenir absurde, dénuée de sens, complètement folle. On la retient mais on ne lui demande rien. Ou est l'espoir d'une soulagement ? D'une libération ? Si on ne vous donne même pas de moyens pour être délivré ? Pour mettre fin à la souffrance ?

Alors la victime va lister tout ce qu'elle peut savoir, tout. Et après un temps variable dira tout ce qu'on voudra, spontanément, y compris ce qui n'intéresse pas le bourreau. Il suffit juste de la laisser vider son sac pour que la torture psychologie cesse. Surtout ne pas l'interrompre. Ne poser aucune question. Laisser la victime remplir le vide.

C'est propre. Sans le moindre dommage physique même temporaire. Cela ne demande presque pas d'effort. La victime est son propre bourreau. Il suffit d'attendre.

J'ignore si cela marche à tout coup, mais plus la victime aura de l'imagination, plus elle aura des choses compromettantes à cacher, mieux cela marchera je pense.

C'est pervers puisque l'on retourne le mental du sujet contre lui même.

Par contre un sujet mentalement discipliner devrait mieux tenir.

Evidemment c'est un model théorique que je propose, si je devait torturer quelqu'un je m'y prendrais comme ça. Si j'ai du temps évidemment.

Satisfait Ted ?

Bon évidemment y a les bonnes vieilles drogues évidemment...

Fort heureusement je suis d'un naturel bienveillant et empathique

-

ted

Ta réponse est très intéressante. Car je me demandais vraiment comment l'équanimité pouvait résister aux tortures ci-dessus.

Quand j'aurai un moment, faut que je creuse dans le fil abhidhamma pour essayer d'analyser ce mécanisme. Car c'est un grand mystère.

Je repense à ces saints chrétiens torturés et mourant avec le sourire. Mais si des moines bouddhistes sont capables d'une attitude similaire c'est qu'il y a quelque chose d'universel à comprendre.

Après tout, la torture n'est-elle pas le sommet de Dukkha ? N'est-ce pas la pire forme d'insatisfaction et de souffrance qui puisse nous être infligée dans le samsara ?

Et cette torture peut être physique ou psychologique. Mais dans tous les cas, n'a t'elle pas besoin d'un attachement au soi pour arriver à ses fins ?

Quand j'aurai un moment, faut que je creuse dans le fil abhidhamma pour essayer d'analyser ce mécanisme. Car c'est un grand mystère.

Je repense à ces saints chrétiens torturés et mourant avec le sourire. Mais si des moines bouddhistes sont capables d'une attitude similaire c'est qu'il y a quelque chose d'universel à comprendre.

Après tout, la torture n'est-elle pas le sommet de Dukkha ? N'est-ce pas la pire forme d'insatisfaction et de souffrance qui puisse nous être infligée dans le samsara ?

Et cette torture peut être physique ou psychologique. Mais dans tous les cas, n'a t'elle pas besoin d'un attachement au soi pour arriver à ses fins ?

-

Compagnon

@Ted : Saint Vincent de Saragosse mourut parait-il sous la torture avec des ongles de fer brûlant lui triturant les côtes. Non seulement le récit qui raconte sa mort prétend qu'il ne souffrait pas mais en plus il encourageait ses bourreaux a davantage de vigueur. Il y a des points communs stupéfiants entre des vies de saint chrétiens et des récits de vie de "saint" bouddhiste du passé.

J'ai lu aussi un petite parabole ou un moine sur un chemin se fait attaqué par des voleurs de grand chemin, ils le mettent à terre, essaient de le détrousser, mais comme il n'a rien, il le rossent, de dépit, alors il se met a pleurer, et ils se moquent de lui en le traitant de mauviette, mais il les détrompe, il ne pleure pas sur lui même, il pleure sur leur destin futur à eux, brigands, ils pleure de compassion pour eux car ils paieront un jour ce qu'ils sont en train de lui faire subir, et à cette pensée le moine pleure de chagrin pour eux.

On peut diminuer sa propre souffrance en communiant quelque part avec la souffrance universel. Quel mal peut vous faire une goutte d'acide qui tombe sur votre peau quand vous prenez conscience que dans le monde en cet instant des milliers de gens reçoivent des sceau entier d'acide ? N'est-il pas alors franchement honteux de s'apitoyer sur ses petites douleurs ?

Il y a très longtemps (sans y être préparé) je crois avoir peut être communier une fraction de seconde avec une toute petite parcelle de la souffrance humaine générale. Je ne souhaite cela a personne. Ce fut bref heureusement. Étonnamment ce fut la réponse à une prière que j'adressais à l'époque à ... Dieu, car moi même je souffrais énormément à ce moment là. Et quelle fut la réponse ? Pas du soulagement on. Pas de la chaleur, de la douceur, du réconfort, non rien de tout cela, pas du tout la sensation d'une présence bienveillante venue me consoler. Non. Mais un coup de massue encore plus fort. Si "Dieu" voulait me faire comprendre quelque chose (comme la relativisation de mes propres souffrance) je trouve ma méthode fort peu... réconfortante.

C'est le Dharma qui bien des années plus tard à donné sens a cette expérience. Je ne sais pas si cela m'arrivera un jour de nouveau. J'y serais en tout cas un peu plus préparé. Peut être est ce que ressent un être comme Avalokiteshvara par exemple, il "voit" et "entend" les souffrances du monde, mais il reste serein malgré tout.

Je repense au 2 choses allant dans le même sens :

- un petit livre jeunesse que je recommande qui s'appelle "Dieu est un pote à moi". Pour faire bref, Dieu apparaît de manière très simple et banale à un être humain on ne peut plus banal, et ils se mettent à parler. De temps à autres. Dieu apparaît tout au long de la vie du bonhomme. Le bonhomme lui pose plein de questions, parfois il répond parfois non. A un moment le bonhomme perd sa compagne qui se suicide. Et le bonhomme entre dans une colère noire contre Dieu et lui dit que de toute façon il ne connaît rien à la souffrance humaine, Dieu lui répond alors : détrompe toi, je sais très précisément ce qu'elle est, je ressens la souffrance de tous les êtres humains à chaque instant (et il commence a faire la liste de cas particulier : untel en cet instant subit ceci, trucmuch supporte cela etc...).

- et il y a aussi le film "Bruce tout puissant", ou le héros se trouve tout d'un coup doté des "pouvoirs" de Dieu, mais après un moment de terribles migraines apparaissent, le héros entend les prières adressées à Dieu, la souffrance, le désespoir, la pression s’accroît toujours plus, et il ne peut pas intervenir, il doit supporter, comme quoi être "Dieu" c'est forcément avantageux.

PS : oui j'ai encore écrit des tartine, Ted (je viens de découvrir ton surnom "grand bavard", c'est ironique non ? La poêle qui se moque du chaudron XD)

J'ai lu aussi un petite parabole ou un moine sur un chemin se fait attaqué par des voleurs de grand chemin, ils le mettent à terre, essaient de le détrousser, mais comme il n'a rien, il le rossent, de dépit, alors il se met a pleurer, et ils se moquent de lui en le traitant de mauviette, mais il les détrompe, il ne pleure pas sur lui même, il pleure sur leur destin futur à eux, brigands, ils pleure de compassion pour eux car ils paieront un jour ce qu'ils sont en train de lui faire subir, et à cette pensée le moine pleure de chagrin pour eux.

On peut diminuer sa propre souffrance en communiant quelque part avec la souffrance universel. Quel mal peut vous faire une goutte d'acide qui tombe sur votre peau quand vous prenez conscience que dans le monde en cet instant des milliers de gens reçoivent des sceau entier d'acide ? N'est-il pas alors franchement honteux de s'apitoyer sur ses petites douleurs ?

Il y a très longtemps (sans y être préparé) je crois avoir peut être communier une fraction de seconde avec une toute petite parcelle de la souffrance humaine générale. Je ne souhaite cela a personne. Ce fut bref heureusement. Étonnamment ce fut la réponse à une prière que j'adressais à l'époque à ... Dieu, car moi même je souffrais énormément à ce moment là. Et quelle fut la réponse ? Pas du soulagement on. Pas de la chaleur, de la douceur, du réconfort, non rien de tout cela, pas du tout la sensation d'une présence bienveillante venue me consoler. Non. Mais un coup de massue encore plus fort. Si "Dieu" voulait me faire comprendre quelque chose (comme la relativisation de mes propres souffrance) je trouve ma méthode fort peu... réconfortante.

C'est le Dharma qui bien des années plus tard à donné sens a cette expérience. Je ne sais pas si cela m'arrivera un jour de nouveau. J'y serais en tout cas un peu plus préparé. Peut être est ce que ressent un être comme Avalokiteshvara par exemple, il "voit" et "entend" les souffrances du monde, mais il reste serein malgré tout.

Je repense au 2 choses allant dans le même sens :

- un petit livre jeunesse que je recommande qui s'appelle "Dieu est un pote à moi". Pour faire bref, Dieu apparaît de manière très simple et banale à un être humain on ne peut plus banal, et ils se mettent à parler. De temps à autres. Dieu apparaît tout au long de la vie du bonhomme. Le bonhomme lui pose plein de questions, parfois il répond parfois non. A un moment le bonhomme perd sa compagne qui se suicide. Et le bonhomme entre dans une colère noire contre Dieu et lui dit que de toute façon il ne connaît rien à la souffrance humaine, Dieu lui répond alors : détrompe toi, je sais très précisément ce qu'elle est, je ressens la souffrance de tous les êtres humains à chaque instant (et il commence a faire la liste de cas particulier : untel en cet instant subit ceci, trucmuch supporte cela etc...).

- et il y a aussi le film "Bruce tout puissant", ou le héros se trouve tout d'un coup doté des "pouvoirs" de Dieu, mais après un moment de terribles migraines apparaissent, le héros entend les prières adressées à Dieu, la souffrance, le désespoir, la pression s’accroît toujours plus, et il ne peut pas intervenir, il doit supporter, comme quoi être "Dieu" c'est forcément avantageux.

PS : oui j'ai encore écrit des tartine, Ted (je viens de découvrir ton surnom "grand bavard", c'est ironique non ? La poêle qui se moque du chaudron XD)

-

ted

Il y a un passage obligé. Tôt ou tard, on va se concentrer sur un centre d'énergie qui va déverser en nous une peur terrible et reptilienne. C'est un passage obligé vers la sainteté. La vision de situations atroces. De celles que, d'habitude, nous écartons à la moindre évocation (un peu comme ce fil).

Ce passage est comme un seuil. Dans d'autres traditions, on parle même de "gardien du seuil". Qu'importe la terminologie. Il faut y faire face tôt ou tard. Il y a en nous, des peurs terribles que nous ne voulons surtout pas invoquer ! Après tout, l'horreur du monde n'est que la conséquence de nos actes et choix antérieurs. Nous portons cette horreur en nous. Les Tibétains disent que le monde est contenu dans nos 84 000 canaux.

En ce sens, Lotus Bleu a raison : le bouddhisme, ce n'est pas toujours une approche Bisounours. C'est aussi savoir contempler des horreurs sans perdre notre équanimité.

Le Bouddha encourageait les moines à aller méditer dans des charniers. "Pour prendre conscience de l'impermanence", disons-nous pudiquement de nos jours.

Un charnier ?

Des corps en décomposition...

Une odeur pestilentielle...

Des chairs rougies, calcinées, pourries...

Et un moine assis entre les cadavres, avec un demi-sourire.

Sommes-nous capables de nous dire que les images d'horreur ne sont que notre projection ? Notre propre imagination ?

Ben non. Pas encore. Pourtant, il va bien falloir s'y mettre pour franchir le seuil.

Mossoul complètement détruite - juillet 2017